Églises de Corrèze >Communes commençant par BBARSaint Vincent

Un lourd clocher carré reposant sur quatre piliers massifs domine, à l’ouest, l’ancien édifice roman dont les chapiteaux avaient été déposés lors de la réfection du XVIe siècle, après l’effondrement de la voûte.

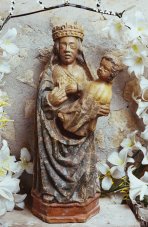

La chapelle (XIXe siècle) de Notre-Dame-de-Chastres, au village de Lacour, est un lieu de pèlerinage surplombant la Corrèze, qui semble se rattacher à la bénédiction spéciale accordée pour le passage du cours d’eau. La statue de la Vierge aurait été découverte par un taureau dans une excavation du rocher que surplombe la chapelle. Cette statue en pierre peinte du XVIe siècle, a été très restaurée. BASSIGNAC-LE-BASSaint-Martin« Petite paroisse, petit bourg, bonnes gens, bon renom, où se cache plutôt que ne se montre une modeste église... » Ainsi le chanoine Poulbrière évoquait-il cet édifice maintes fois restauré.

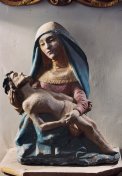

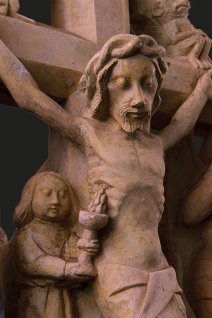

Le premier patron en fut saint Martin, mais il semble avoir été détrôné par les saints Côme et Damien, présents dans deux statues du XVIe siècle et dans un tableau daté de 1692, malheureusement dégradé de puis sa restauration, où ils portent le costume d’apparat des médecins du temps de Louis XIV. L'église abrite une touchante Pietà de la fin du moyen âge et une statue en calcaire du début du XVIe siècle, identifiée comme sainte Fauste. BASSIGNAC-LE-HAUTSaint-PierreL’intérêt majeur de la paroisse réside dans la croix sculptée, aujourd’hui isolée, qui se dressait dans l’ancien cimetière, au sud de l’église. D’après la tradition, elle aurait été donnée, au début du XVIe siècle par les moines d’Aubazine à la paroisse du lieu de naissance de leur fondateur.

En douze tableaux est représentée la vie du Christ, encadrée par les douze apôtres et les quatre évangélistes. Au sommet, se dresse la Crucifixion, entre saint Pierre, patron de l’église et saint Michel, l’archange du Jugement Dernier. La vocation funéraire de cet ensemble naïf et touchant, probablement dû à un imagier local, est soulignée par la présence, au revers, de la Vierge de Pitié.

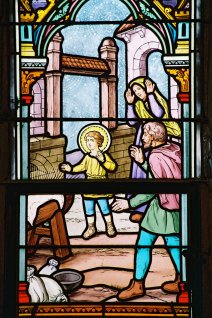

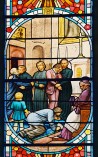

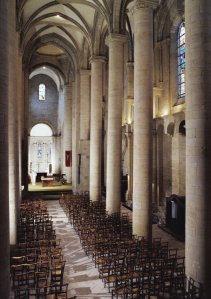

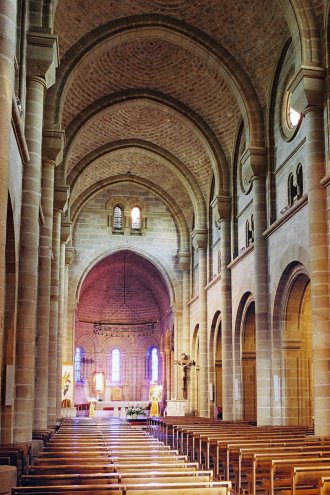

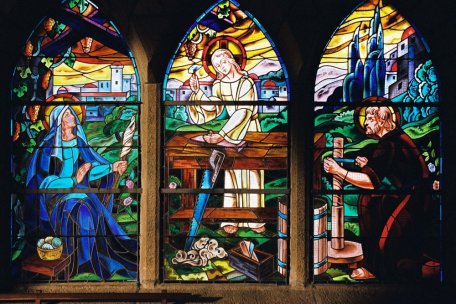

L’église, simple nef terminée par un chevet droit possède un vitrail de 1930 représentant le miracle du pétrin accompli par saint Etienne d’Aubazine. BEAULIEU-SUR-DORDOGNESaint-Pierre et Saint-PaulBeaulieu, la bien nommée, entre dans l’histoire au milieu du IXe siècle, mais c’est à partir de 1100 qu’est entreprise la construction de l’église abbatiale, dépendant de la prestigieuse abbaye bénédictine de Cluny. Le plan est d’une harmonieuse ampleur : triple nef, transept saillant, chœur entouré d’un déambulatoire. A la croisée s’élève une coupole octogonale sur pendentifs. La puissance de l’architecture romane se manifeste dans les voûtes en berceau reposant sur des arcs doubleaux que soutiennent de robustes colonnes. Le décor des chapiteaux est sobre et les ouvertures sont encadrées de la « mouluration limousine », une moulure qui, logée sous l’arcade, retombe par l’intermédiaire de petits chapiteaux sur des colonnettes de même diamètre.

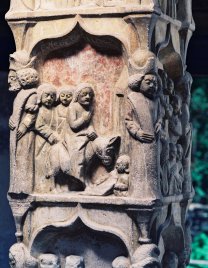

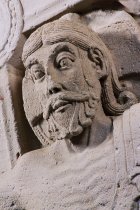

Si la façade ouest, achevée au XIIIe siècle et flanquée d’une tour au siècle suivant,, ne présente que peu d’intérêt, le porche qui s’ouvre au sud abrite le chef-d’œuvre de la sculpture romane limousine. Il représente la venue du Christ au jour du Jugement Dernier. Sa figure monumentale occupe le centre du tympan, les bras écartés pour évoquer son supplice, que rappellent également les instruments de la Passion présentés par des anges. Deux autres soufflent dans des trompettes pour réveiller les morts qui sortent de leurs tombeaux. Le double linteau placé sous cette vision apocalyptique représente les supplices de l’enfer. La gueule ouverte du Léviathan vomit des monstres qui engloutissent les damnés, avertissement donné aux fidèles qui, de la place du marché, pénétraient dans l’église... Le pilier central, ou trumeau, et les piédroits qui supportent cette composition sont décorés d’atlantes dont les attitudes évoquent parfaitement leur fonction, avant-bras dressés, tête repliée traduisent l’effort. Sur les murs latéraux, très détériorés, figurent le prophète Daniel dont le séjour dans le ventre de la baleine évoque la mort suivie de la résurrection, les tentations du Christ et le châtiment des vices. Dans la lignée des sculptures de Moissac et de Souillac, cet ensemble, moins savant, présente une originalité certaine dans la composition et le style qui transcrit à l’échelle monumentale, le décor des manuscrits enluminés.

Pillée à deux reprises pendant les guerres de religion, restaurée, de 1663 à 1730, par les Bénédictins de Saint-Maur dont les constructions furent abattues par la Révolution, l’église abbatiale ne fut sauvée qu’en devenant paroissiale. Du riche trésor ancien subsistent de rares vestiges. La Vierge en Majesté du XIIe siècle qui trônait sur le maître-autel, alliant la maîtrise de la sculpture sur bois au travail de l’orfèvre qui l’a recouverte de plaques d’argent ciselé en est le chef-d’œuvre. Des embellissements réalisés aux XVIIe et XVIIIe siècles, subsistent les stalles et la clôture du chœur, ainsi que deux somptueux retables dans la chapelle Saint-Pierre (1676) et la chapelle Notre-Dame (1678), dus au maître sculpteur Pierre Estrade et dorés par Jean Duchêne, maître-doreur à Beaulieu (1678). L’église romane Notre-Dame-du-Pont, bâtie au bord de la Dordogne au XIIe siècle, fit office d’église paroissiale jusqu’à la Révolution. En partie détruite pendant la guerre de Cent Ans, elle fut restaurée à partir de 1477, puis en 1678. Vendue comme bien national, elle fut rachetée par un prêtre qui y installa la confrérie des Pénitents Bleus qui l’ornèrent d’une tribune. Le beau retable en bois polychrome avec tabernacle, du XVIIe siècle, est le principal ornement de cette vénérable chapelle qui sert actuellement de musée d’art sacré. Une Vierge de Pitié en pierre polychrome, sauvagement mutilée, rappelle l’histoire tourmentée de Beaulieu. Une Crucifixion, signée et datée de 1647, est l’œuvre d’Antoine Cibille, membre d’une famille de peintres originaires de Darnets, qui enrichirent de nombreuses œuvres les églises du Bas-Limousin. Une crosse eucharistique du XVII e siècle en bois doré est également présentée. Le riche mobilier a fait l’objet de plusieurs campagnes de restauration BEAUMONTSaint-LéonardLes Anglais ravagèrent cette châtellenie des Comborn où se trouvaient « grand nombre d’hommes taillables et plusieurs domaines de grande valeur ». Le fier esprit guerrier de cette illustre lignée est illustré par la représentation de saint Georges combattant le dragon, tandis que leurs armoiries émaillées figurent sur une curieuse monstrance en cuivre doré, en forme de tourelle (premier quart du XIVe siècle).

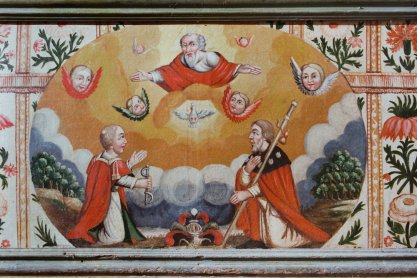

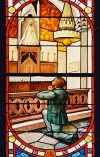

L’église fut reconstruite en 1665 par les habitants de la paroisse, divisés en six équipes. Deux particuliers apportèrent une contribution importante : Antoine Leynia de Maurianges, dont les armes et le saint patron figurent sur le retable de la chapelle nord, représentant L’Annonciation, et Jacques Mauclerc, ancien curé du lieu, figuré en prière sur le devant d’autel. Dans la chapelle méridionale, saint Léonard et saint Jacques le Majeur sont agenouillés de part et d’autre de la Trinité.

Ces peintures datées de 1667, probablement dues à un artiste local, furent restaurées en 1986. BELLECHASSAGNESaint-GeorgesSiège d’une Commanderie de Templiers qui dépendait du grand-prieuré d’Auvergne, l’église passa ensuite aux chevaliers de Malte. De cette époque subsistent quelques vestiges, chapiteaux, croix et cuve taillés dans le granit. Lors des guerres de Religion, le château fut rasé par ordre du gouverneur de la Marche en 1588 et les églises restèrent « toutes ruinées, découvertes et sans ornements ».

L’autel néo-gothique est heureusement conservé. Le crucifix qui surmonte le tabernacle est entouré de naïves statues de la Vierge à l’Enfant et de saint Georges, patron de l'église. Le Christ et les quatre évangélistes ornent le soubassement. BENAYESSaint-Jean-et-saint-Maurice

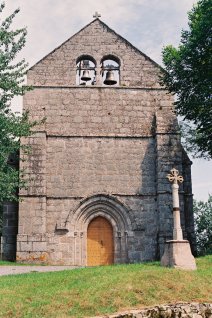

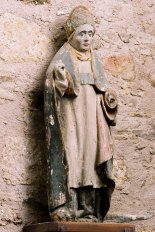

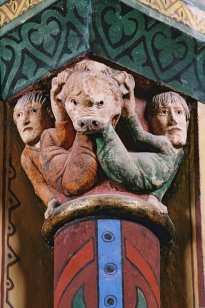

Le village de Benayes fut donné, vers le milieu du Xe siècle à l’abbaye Saint-Martial de Limoges. Un prieuré y est attesté trois siècles plus tard. L’église, qui paraît remonter au XIIe siècle, est à nef unique, flanquée d’une chapelle au sud et terminée par un chevet à pans coupés. La façade occidentale, surmontée d’un clocher-pignon, se présente comme un mur nu, massif et austère. Un relief figurant saint Maurice est le seul ornement sculpté. Les chapiteaux romans surmontant les colonnes du chœur, sont remarquables par le caractère expressif des visages rehaussés de polychromie. Des peintures murales figurent les saints patrons de l’église. Le vitrail représentant saint Michel et la statue de saint Roch datent de la restauration de l’église, au XIXe siècle.

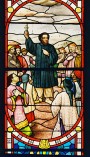

Une autre restauration a été menée, en 2002, par la Sauvegarde de l’Art Français mais, malheureusement, les vitraux à motifs héraldiques du milieu du XVIIe siècle et une croix processionnelle en cuivre gravé, du XVe siècle, ont été dérobés. L’église conserve une Vierge de Pitié, exemple touchant d’art populaire. BEYNATSaint-Pierre-aux-LiensCette paroisse a vu naître, en 1808, Pierre Dumoulin Borie, missionnaire décapité au Tonkin trente ans plus tard. Béatifié en 1900 et canonisé en juin 1988, ses reliques reposent sur un autel mémorial que surmonte sa statue. Un portrait a été peint pour la fête de sa béatification et des vitraux exécutés en 1937 par Charles Borie, verrier au Puy, retracent sa vocation, sa prédication et son martyre.

Un beau retable baroque surmonte le maître-autel, orné de sculptures en bois doré de la fin du XVIIe siècle représentant saint Augustin et sainte Ursule, patronne du couvent des Ursulines d’où elles proviennent. Le Bon Pasteur, sur la porte du tabernacle et les scènes de la Passion qui l’encadrent, témoignent d’une maîtrise parfaite de l’art du bas-relief...

Plusieurs peintures ont été données à l’église : par l’Empereur, en 1861, une Vierge de Douleurs et, par l’Etat, en 1873, le tableau du maître-autel, représentant le Christ au Jardin des Oliviers, dû à C.H.Michel. BEYSSACSaint-Eutrope« Tout y est simple autant que régulier, mais à la voûte du sanctuaire brillent, sous la tiare et les clefs pontificales, les armes d’un pape né non loin du clocher, le pieux InnocentVI ». (J.B.Poulbrière).

L’aspect harmonieux des trois travées flanquées de chapelles, l’élégance des voûtes d’ogives de style rayonnant tardif et le caractère homogène de l’ensemble, sont révélatrices d’une commande importante, réalisée du vivant du pontife, entre 1352 et 1362, et peut-être achevée par ses exécuteurs testamentaires. De l’église primitive, attestée au début du XIIe siècle, ne subsistent que les fondations du chœur et la façade occidentale.

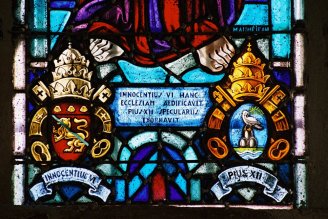

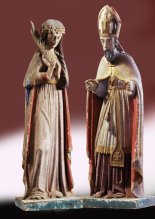

Un vitrail rappelle que l’église construite par Innocent VI a été embellie sous le pontificat de Pie XII, grâce à Amable Chassaigne, évêque de Tulle. Deux statues représentant sainte Claire et saint Eutrope ont été volées en 1990. BEYSSENACSaint-MédardL’église primitive était romane, comme l’atteste le chœur, voûté en berceau, flanqué de deux petites chapelles. La façade occidentale date du XIVe siècle et l’ensemble fut restauré au milieu du XIXe siècle, grâce à la générosité du curé et de ses paroissiens, dont tous les dons furent consignés dans le livre de paroisse.

A Villemaux se trouvait une dépendance de la commanderie des chevaliers de Malte, dont le chef-lieu était Sainte-Anne-Saint-Priest, en Haut-Limousin. Après la démolition de la petite église, vers 1830, son autel fut transféré à Beyssenac.

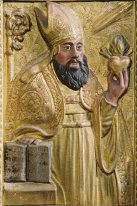

Une sculpture de la fin du XVe siècle représente probablement saint Médard. Plus tardives, des statues glorifient saint Jean-Baptiste et deux saints évêques. BILHACSaint-Martin

Bilhac fut, à partir du milieu du IXe siècle, l’un des biens ecclésiastiques de l’abbaye de Beaulieu-sur-Dordogne. La construction est de style roman, remaniée postérieurement. Elle conserve intacts son chœur voûté en berceau, son abside à pans coupés décorée de modillons, et son portail ouest, entre des murs repris en 1706. Au XVe siècle, on ouvrit, au sud, une chapelle seigneuriale et, en 1843, un bas-côté au nord ; Le clocher, refait au XIXe siècle, présente l’aspect d’une tiare. Des fragments de peintures murales ont été retrouvés lors des dernières restaurations.

Le chœur est décoré d’un retable donné par le prêtre Geraldus Geoffre en 1717. L’église abrite une statue en calcaire de la Vierge allaitant. Bien que datée de la fin du XV siècle, elle rappelle, par son aspect archaïque les Vierges en Majesté romanes. La sacristie conserve un fer à hosties datant du XVe siècle. BONNEFONDSaint-MédardL’église, qui dépendait de l’abbaye de La Chaise-Dieu en Auvergne, tombait en ruines au XVIIIe siècle, quand un prêtre courageux la releva, en respectant le style antérieur du XVe siècle.

La régularité et la beauté de son appareil en constituent l’intérêt car la façade et le clocher furent refaits postérieurement.

Le mobilier comporte une Pietà du XVe siècle et un bénitier flamand en cuivre rouge. La croix de l’ancien cimetière, qui se dresse sur la place, est du XIVe siècle. BORT-LES-ORGUESSaint-Germain-de-ConstantinopleLa flèche du clocher dominait jadis la ville ceinte de tours et de murs qui s’ouvraient par trois portes, au pied d’une immense crête de rochers basaltiques. Au XV e siècle, l’église était un prieuré dépendant de Cluny. L’édifice actuel formait le côté nord du couvent. D’origine romane, l’église comprend une nef couverte en berceau reposant sur des chapiteaux inspirés du style corinthien, un chœur et des absides à pans coupés. La nef et le clocher furent modifiés à la fin du moyen âge.

Au XIX e siècle eut lieu une restauration importante et l’on édifia une chapelle néo-gothique sur l’emplacement de l’ancienne sacristie. Une châsse du XIIIe siècle, en cuivre repoussé, ornée de cabochons et d'émaux limousins champlevés, abrite les reliques de saint Germain et de saint Remède, rapportées de Constantinople en 1204. Une statue naïve en bois polychrome, de la fin du XVe siècle, représente sainte Anne trinitaire. Notre-Dame Auxiliatrice date du XVIIe.

Le décor de l’église s'est enrichi, au XX e siècle, de plusieurs oeuvres d'art. Les plus remarquables sont les vitraux : En 1957, François Chapuis a exécuté Le Buisson Ardent dans l'axe du choeur et Jacques Dorchies a signé tous les autres en 1973. BRANCEILLESSaint-MartinRomane par son sanctuaire du XII e siècle, l’église a vu sa nef remaniée et son clocher reconstruit au XIX e siècle.

L’intérieur est orné d’un riche décor de style baroque. Le maître-autel est surmonté d’un retable en bois polychrome où le Calvaire est encadré par les statues de saint Martin et de saint Clair. BRIGNACSaint-Pierre-aux-LiensUn clocher à pignon percé de quatre baies domine une nef et un clocher romans. L’intérieur est orné de chapiteaux de la même époque, frustes mais très expressifs. Le plus curieux représente une scène de lutte où un personnage est figuré la tête en bas.

Le maître-autel est surmonté d’un tabernacle en bois doré, richement sculpté, orné de bas-reliefs et surmonté de statuettes. BRIVE-LA-GAILLARDECollégiale Saint-MartinBien que maintes fois détruit, remanié et reconstruit, l’édifice situé au carrefour de deux axes routiers existant depuis l’époque romaine, constitue un élément capital de notre patrimoine.

C’est, vraisemblablement, au début du V e siècle que fut martyrisé à Brive Martin, dit « l’Espagnol », car la tradition le fait naître en Espagne. Un sanctuaire modeste abritant son tombeau lui fut consacré et, le culte prenant de l’importance, un nouvel édifice fut élevé, vers 1100. Malgré les amputations subies, le plan originel est encore lisible : une nef de six travées, pourvue de collatéraux, un transept sur lequel s’ouvrent deux chapelles et un chœur se terminant par une abside et deux absidioles. L’ abondant décor sculpté, de grande qualité, encore conservé, fait regretter la destruction du porche roman dont quelques vestiges sont exposés au Musée Labenche. Les chapiteaux révèlent un goût marqué pour la fantaisie, acrobates, lutteurs et monstres...D’autres, historiés, narrent plusieurs épisodes de l’Ancien et du Nouveau Testament.

La reconstruction de la nef en style gothique dut être achevée peu après 1250, comme l’attestent les portails ouverts à l’ouest et au nord. Au début du XVIII e siècle, le chœur menace ruine et c’est grâce à la générosité de la famille Dubois qu’il fut reconstruit et richement décoré. Mais en 1794, il est décidé de détruire « l’antre du fanatisme ». Mais le culte de l’Etre Suprême sauvera Saint-Martin de la pioche des démolisseurs. Son état est néanmoins préoccupant, comme l’atteste l’effondrement du clocher en 1840. Le grand chantier de restauration débutera en 1878, sous la direction de l’architecte Anatole de Baudot, disciple de Viollet-le-Duc., qui lui donne son aspect actuel. Le clocher, reconstruit en style roman, fut inauguré en grande pompe en novembre 1896 et les douze grandes verrières de la nef sont commandées à l’atelier d’Eugène Oudinot, à Paris. Les travaux s’achèvent, au début du XX e siècle, par la réfection du chevet dont le décor est complété par le sculpteur parisien Max Braemer. L’auteur des peintures murales nous est malheureusement inconnu. Un tableau romantique, la « Vision de saint Augustin néophyte (1838),est l’œuvre d’Auguste de Chatillon. Le mobilier comporte des fonts-baptismaux du XII e siècle, différentes pièces d’orfèvrerie dont le superbe chef- reliquaire d’une compagne de sainte Ursule (dernier quart du XIII e siècle). Plusieurs bustes reliquaires en bois doré du XVIIIe siècle et des ornements liturgiques enrichissent le trésor récemment mis en valeur. Chapelle Saint-LibéralReconstruite au XV e siècle, cette chapelle qui servit aux dominicains a été acquise par la ville en 1976. Sa restauration a mis en valeur ses croisées d’ogives, décorées de belles clefs de voûte et l’élégance de ses baies à double lancette. Saint-Sernin

Supprimée à la Révolution, la paroisse renaquit en 1836 sur l’emplacement de la chapelle des anciens Récollets. La construction, très soignée, en style roman auvergnat, due à M.Bonnay, fut inaugurée avec solennité le 10 juin 1890. La coupole audacieuse est la transcription d’un dessin de Viollet-le-Duc. Ermitage Saint-Antoine

Après avoir fondé, en 1226, le Couvent des Cordeliers, le futur Antoine de Padoue, alors custode du Limousin, se retire dans des grottes solitaires qu’il avait découvertes à un kilomètre de Brive. La Vierge lui apparut pour lui porter secours, alors qu’il luttait contre le démon. Le renouveau de ferveur survenu à la fin du XIX e siècle entraîna la reconstruction des édifices ruinés lors des Guerres de Religion et vendus à la Révolution, qui n’interrompit cependant pas les pèlerinages. La décoration de l’église, enrichie de vitraux, fut achevée en 1895, pour le septième centenaire de la naissance de saint Antoine. Elle constitue un témoignage intéressant de l’art religieux de cette époque. Dans les années 1880, la création d’un nœud ferroviaire important entraîna une forte expansion démographique qui ne cessa de d’accroître au cours du XXe siècle. Il s’ensuivit la construction de trois nouvelles églises et de deux chapelles annexes dans les quartiers périphériques de la ville :

BRIVEZACSaint-Pierre

Cette petite église rurale, en partie détruite, présente des caractères typiquement limousins, comme ses chapiteaux à feuillage, inspirés de ceux de Beaulieu. Le portail en grès jaune, passe pour être le plus ancien du département. L’ église était le siège d’une prévôté appartenant à l’abbaye de Solignac où les religieux s’étaient réfugiés, en 860, lors de la dévastation de leur monastère par les Normands. Ils y avaient accueilli le corps de sainte Fauste d’Aquitaine, à laquelle l’église fut probablement dédiée. Les reliques quittèrent Brivezac à une date imprécise, ainsi que les précieuses châsses qui les renfermaient. BUGEATSaint-Blaise

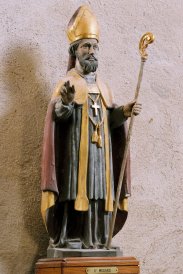

Le portail, refait au XVIII e siècle, est surmonté par un clocher-pignon aigu, percé d’une double baie. Les voûtes de la nef, flanquée de chapelles, sont ornées de belles clefs qui attestent la reconstruction de l’édifice à la fin du moyen âge. Elle abrite plusieurs statues, notamment saint Blaise, titulaire de l’église et saint Pardoux, qui en est le patron L’ermite de Guéret, qui était aveugle, a donné son nom à une fontaine située près du moulin de Bugeat, où l’on venait prier pour la guérison des maux d’yeux.

La belle cuve baptismale en granit, d’époque romane, est décorée d’arcatures en fer à cheval surmontées de petits cercles.

Un ensemble de vitraux du XXe siècle crée une ambiance très colorée. La triple baie du bas-côté sud représentant la Sainte Famille fait face, au nord, à la Résurrection, oeuvre du maître verrier nantais Yves Dehais (1924-2013). Églises de CorrèzeTABLE DES MATIERES

|